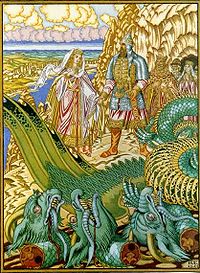

Драконы восточноевропейские

Драконы восточноевропейские - собирательное наименование разновидностей больших рептилий, обитавших некогда на Русской равнине (европейская территория России, Украина, Беларусь, Прибалтика).

Вопрос терминологии

- При многообразии упоминаний о неких "крокодилах" в русских средневековых текстах все они, однако, схожи в одном отношении: речь идет не о известном нам виде, а имеет собирательное значение опасной и невиданной рептилии, страшного чудовища. Именно в таком значении слово "крокодил" (коркодил, кордил) приводится в русскоязычных текстах XII — XVII веков. По описанию внешнего облика это существо напоминало типичных нелетающих драконов [1]. К слову сказать, русской зимы настоящие крокодилы бы не пережили.

- Другим словом, под которым скрываются драконы в русских летописях - "змий", "змей". Змеи бывают летающими и нелетающими, огненными и не извергающими огонь. Иногда словом "огненный змей" образно описываются падающие метеориты, что иногда (при отсутствии дополнительных пояснений) вносит путаницу в понимание о каком же "змее" идёт речь, но, вообще летописцы хорошо понимали разницу между падающими с неба камнями и живыми существами.

- Также драконов именуют старым славянским прозвищем "ящер", "ящур", уходящим ещё в языческие времена. Ящеры являются массивными водными или сухопутными рептилиями. Следы ящеров распространены в белорусском фольклоре. В детских играх и хоровых песнях этого зверя запросто зовут Яшей.

Исторические свидетельства

- Никоновская летопись сообщает, что 8 декабря 1411 года в селе Стражневе, примерно в 4 часа вечера, когда уже смеркалось, «пролетел по небу от города Кашина змий. Велик - и зело страшнее дыша огнем, летел он от востока к западу и как заря светился. И видели его князь Василий Михайлович и бояре и все люди по всем селам около города...»

- "В лето 6722, месяца февраля в первый день, в неделю сыропустную, гром бысть по заутрении, и вся слышаша, и потом тогда же змеи видеша летящь" (Новгородская первая летопись, 1212 г. )

- Озеро Бросно в Тверской области известно своей легендой об обитающем здесь чудище, которое напало на потревоживших его татаро-монгольских воинов в 1237 году.

- За 1582 год в 30-м томе полного собрания русских летописей можно найти такую запись: “В лето изыдоша коркодилы лютии звери из реки и путь затворита, людей много поедаша, и ужасоша людие и молиша Бога по всей земле, и паки спряташася, а иных избиша”.

- В 1589 году агент английской торговой компании Джером Гарсей в очередной раз ехал в Россию и в Польше попал в приключение: "Я выехал из Варшавы вечером, переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен и пролежал больной в ближайшей деревне, где встретил такое сочувствие и христианскую помощь, что чудесно поправился..."

- Ватиканский посол в России, австриец по происхождению, Сигизмунд Герберштейн в своих “Записках о Московии” (XVI век) отметил, что видел “очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома... каких-то змей с четырьмя короткими лапами, наподобие ящеров, с черным и жирным телом, имеющим не более трех пядей (60—70 см) в длину, и называемых гавиотами”. “В положенные дни люди очищают свой дом и с каким-то страхом со всем семейством благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище”.

- Адам Олеарий, путешествовавший по Руси в XVII веке, оставил записки с описаниями русской земли. Он столкнулся в пути еще с какими-то языческими племенами и описал святилище водного божества, похожего на крокодила.

- В архивах города Арзамаса была обнаружена бумага, в которой говорилось: “Лета 1719 июня 4 дня. Была в уезде буря великая, и смерч и град, и многие скоты и всякая живность погибли... И упал с неба змий, Божьим гневом опаленный, и смердел отвратно. И помня Указ Божьей милостью Государя нашего Всероссийского Петра Алексеевича от лета 1718 о Куншткамере и сбору для ея диковин разных, монструзов и уродов всяких, каменьев небесных и разных чудес, змея сего бросили в бочку с крепким двойным дном...”. Бумага была подписана земским комиссаром Василием Штыковым. Посылка до Петербурга не дошла, вероятно по причине разбойного нападения. Осталось в том же документе лишь его описание: “монструз” имел четыре короткие лапы и огромную пасть, полную острых зубов.

- 1816 годом датирована запись в старинном дневнике, принадлежащем русскому священнику (имя неизвестно: титульный лист утерян). На них наткнулся профессор М. И. Соколов, опубликовавший выдержки в журнале Императорского Русского Географического общества "Живая старина": "Плыша судны по реке Волге, а в котором месте, о том мне было не известно, и летел змей велик зело и нес во рту человека через Волгу со всем одеянием, и обут в катах и каты красным сукном обшыты. И слышно было от оного несчастного человека только "их, их"- ихаит. И прелетел Волгу и пал с человеком в займище в болота. А видом оной змей огнем ночью; и оный видевшыи люди стали сказывать в селениях оное видение, и им сказали, что от нас не вдалеке в такой та деревне человек пропал с вечера с ыгрища. Коломенскаго уезда селца Уварова есть пустошь, называемая Каширязива, на рубеже подле Резова. Приехали мы ночевать с лошадьми на Грезьвище в осень числом более 20 человек или 30 будет; была часть и девиц чесных, и по обычаю малолетнего возраста играша кто чему горазд: кто в дудку, а кто песни, и мало было ктобы не играл, кроме девиц; а девицы стан особливой имеша о себе. И два часа прошло или болше бесчинного играния, и внезапну осветилось, яко на четверть поприща (около 300 метров), и случишеся на оном месте лошади вдруг бросились бегообразно и страшно. Мы ж, я сам взглянул кверху, и видно всем и мне змей огнен в белом огне и извиваяся над самым нашым станом, яко будет высоты две или три колокольни, длиною три аршына он и много боле, да узнать точно с земли нельзя, потому что высоко. И стоял над нами четверть часа, и все в то время исусову молитву творили. А галовою стаял на восток влево, и тако исъчезе".

- Журнал "Библиотека для чтения" за 1861 год опубликовал рассказ уральских казаков, ставших очевидцами невероятного происшествия:"В конце лета 1858 года в киргизской Букеевской орде случилось диво... В степи, неподалеку от Ханской ставки, среди бела дня упал с неба на землю огромной величины змий, толщиной с самого большого верблюда, а длиной саженей в двадцать. С минуту змий лежал неподвижно, а потом, свернувшись в кольцо, поднял голову сажени на две от земли и сильно, пронзительно, подобно буре, зашипел. Люди, скот и все живое в страхе ниц попадали. Думали, что настало светопреставление. Вдруг с неба же спустилось облако, подошло к змию саженей на пять и остановилось над ним. Змий прыгнул на облако, облако одело собой змия, заклубилось и ушло под небеса. На земле после змия остался только чад и смрад. Но через несколько минут потянул с востока свежий ветерок, и воздух очистился. Все пришло в прежнее нормальное состояние".

Топонимика

В Новгородской писцовой книге 1499 года среди сел и деревень Суйдовского Никольского погоста упоминаются населенные пункты с названием Змейкино на Оредежи и Горка Змеино на Оредежи. «Змеиный курган» существовал в старину в окрестностях деревни Старо-Сиверской. Старожилы деревни еще в довоенный период рассказывали известному гатчинскому краеведу А.Н.Лбовскому легенду о жившей в этих местах «большой подземельной змее», прозванной Подземным змеем. На земле Лужского района есть несколько топонимических имен с названием Ящера. Это река Ящера — приток Луги, деревни Большая Ящера, Малая Ящера и просто Ящера, расположенные в одной местности. Деревня Ящера впервые упоминается в Новгородской писцовой книге 1499 года, но, судя по окрестным курганным захоронениям, поселения существовали здесь уже в IX-XI веках. Старожилы деревни Большая Ящера уверены, что в их местности когда-то действительно водились первобытные ящеры, дожившие до времен средневековья, которые могли и сохраниться, затерявшись в лесных и болотистых дебрях.

См. также

Примечания